Vous êtes MOA, MOE ou entreprise, et vous vous posez des questions sur la conception, la réalisation et la maintenance d’une chaussée réservoir ?

Vous vous demandez comment gérer efficacement les eaux pluviales, respecter les normes en vigueur et assurer la durabilité de vos ouvrages tout en maîtrisant les coûts ? Alors cet article est fait pour vous.

Dans vos projets de voiries, de lotissements, de parkings ou d’espaces industriels, vous êtes souvent confrontés à des problématiques concrètes :

- Comment limiter le ruissellement et prévenir les inondations sans multiplier les ouvrages annexes ?

- Quels matériaux et techniques choisir pour garantir l’infiltration et la durabilité de la chaussée ?

- Comment dimensionner correctement la structure pour le trafic attendu et les contraintes environnementales ?

- Quel plan d’entretien prévoir pour maintenir la perméabilité et la sécurité de l’ouvrage sur le long terme ?

Cet article vous apporte des réponses pratiques et complètes sur les chaussées réservoirs.

Qu’allez-vous apprendre sur la chaussée réservoir ? ⏱️💧

Avant de plonger dans le détail des techniques et des matériaux, prenons un moment pour comprendre ce que vous allez retirer de cette lecture. En quelques minutes, vous découvrirez :

- Définition d’une chaussée réservoir

- Principe et fonctionnement

- Domaines d’application

- Études préalables et conception

- Composition et matériaux à utiliser

- Avantages et limites

- Entretien et pérennité

💡 Prenez quelques minutes pour parcourir cet article : vous aurez en main toutes les informations indispensables pour concevoir, réaliser et maintenir efficacement une chaussée réservoir, tout en optimisant la gestion des eaux pluviales dans vos projets.

Qu’est ce qu’une chaussée réservoir ?

La chaussée réservoir est un type d’ouvrage innovant conçu pour combiner circulation routière et gestion des eaux pluviales. L’idée est simple mais ingénieuse : elle permet de stocker temporairement l’eau de pluie dans sa structure pour ensuite la restituer progressivement au sol ou au réseau de drainage.

Dans un contexte où la lutte contre l’imperméabilisation des sols devient prioritaire, la chaussée réservoir s’inscrit pleinement dans une démarche de gestion durable des eaux pluviales 🌱. Elle répond aux exigences des normes et fascicules du BTP, notamment le CCTG et le fascicule 70, qui encadrent la conception et la réalisation de tels ouvrages.

Pour les collectivités et les aménageurs, les enjeux sont doubles : assurer la sécurité et la fluidité de la circulation tout en limitant les risques d’inondation, d’érosion et de stagnation des eaux pluviales. En d’autres termes, la chaussée réservoir devient un outil stratégique pour allier performance technique et responsabilité environnementale.

Principe et fonctionnement d’une chaussee reservoir ⚙️

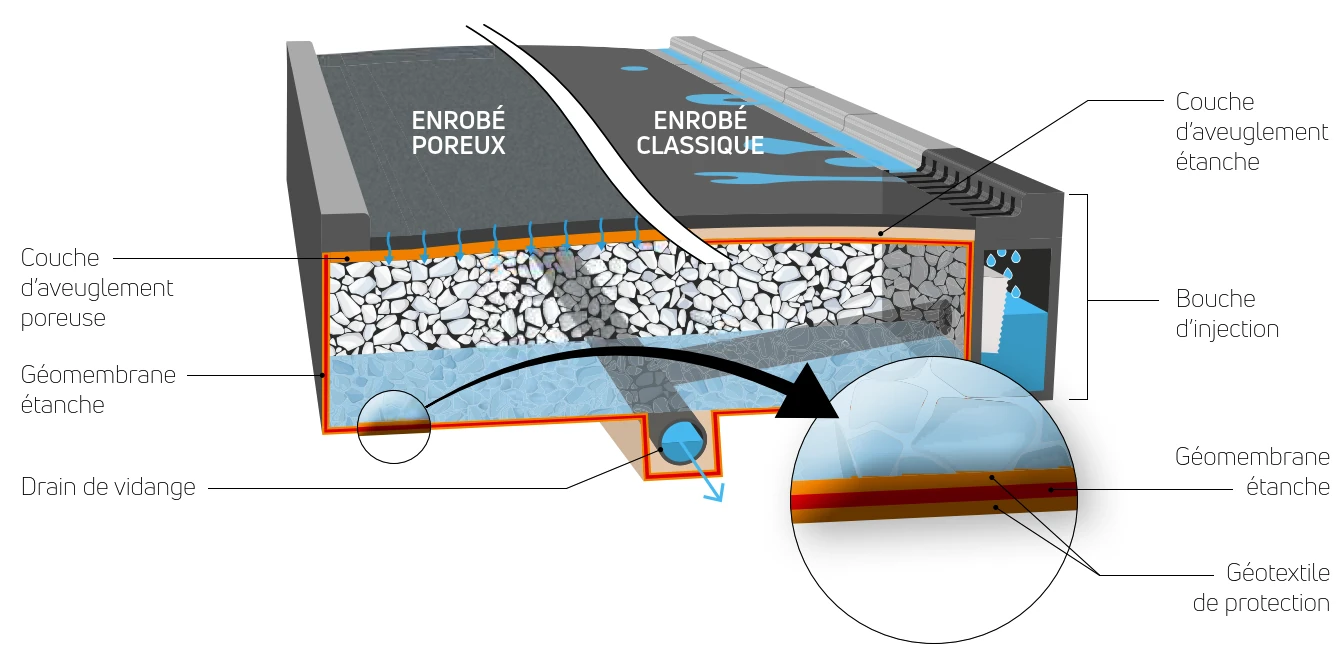

Le principe est simple mais efficace : une chaussée réservoir repose sur une structure perméable composée de plusieurs couches, avec un réservoir granulaire intégré. Cette conception permet de stocker une partie des eaux pluviales, qui s’infiltrent progressivement dans le sol, réduisant ainsi le ruissellement et la charge sur les réseaux de drainage.

Contrairement à une chaussée classique, où l’eau ruisselle immédiatement vers les avaloirs, la chaussée drainante joue un rôle actif dans la gestion hydraulique. La couche supérieure peut être réalisée en enrobés poreaux ou enrobés drainants, assurant à la fois la résistance mécanique et la perméabilité nécessaire.

💡 Schéma de fonctionnement :

Stockage → Infiltration → Restitution

- Les eaux pluviales pénètrent dans la chaussée drainante.

- Elles sont temporairement stockées dans le réservoir granulaire.

- L’eau s’infiltre progressivement dans le sol ou est dirigée vers les systèmes de collecte adaptés.

Ainsi, la chaussée réservoir se distingue non seulement par sa capacité de stockage, mais aussi par sa contribution directe à la réduction des risques d’inondation et à la préservation des sols naturels. Elle combine ingénierie et écologie pour une infrastructure durable et efficace.

Domaines d’application d’une chaussée réservoir

La chaussée réservoir n’est pas réservée aux projets expérimentaux : elle trouve sa place dans de nombreux contextes où la gestion des eaux pluviales est cruciale et où la durabilité est un enjeu majeur. 🌧️

Voiries urbaines et lotissements 🏘️

Dans les zones urbaines, la chaussée réservoir permet de limiter le ruissellement sur les rues et d’atténuer la pression sur les réseaux d’assainissement. Elle est particulièrement adaptée aux lotissements, où chaque parcelle contribue à l’imperméabilisation du sol. Les enrobés poreaux et enrobés drainants offrent ici une solution à la fois esthétique et fonctionnelle.

Parkings et zones commerciales 🅿️

Les parkings et zones commerciales génèrent d’importantes quantités d’eaux pluviales. La mise en œuvre d’une chaussée réservoir dans ces espaces permet de stocker temporairement les eaux et de réduire les risques d’inondation, tout en maintenant une surface résistante à la circulation des véhicules.

Routes à trafic léger à moyen 🚗

Pour les routes secondaires ou à trafic modéré, la chaussée réservoir offre une alternative durable aux chaussées classiques. Elle permet non seulement d’infiltrer les eaux pluviales, mais aussi de prolonger la durée de vie de la voirie grâce à une meilleure gestion de l’humidité dans les couches structurelles.

Espaces industriels avec gestion spécifique des eaux polluées 🏭

Dans les zones industrielles, où les eaux pluviales peuvent contenir des polluants, la chaussée réservoir peut être intégrée à un dispositif de prétraitement et de rétention. L’objectif : limiter les risques de pollution des sols et des réseaux d’assainissement, tout en assurant la sécurité et la fonctionnalité des surfaces circulables.

Études préalables et conception d’une chaussée réservoir 📐

Avant de se lancer dans la réalisation d’une chaussée réservoir, il est essentiel de mener des études préalables rigoureuses. Ces analyses permettent de garantir que la solution choisie sera durable, efficace et conforme aux normes en vigueur.

Études hydrauliques 💧

Le cœur de la conception repose sur les études hydrauliques, qui déterminent le volume de stockage nécessaire pour gérer les eaux pluviales. Ces études prennent en compte la pluviométrie locale, le type de surface et le débit à restituer, afin de dimensionner correctement la structure et éviter tout risque d’inondation.

Études géotechniques 🌱

Les études géotechniques analysent le sol sur lequel sera construite la chaussée réservoir. Elles évaluent la perméabilité, la portance, la présence éventuelle de nappe phréatique et les contraintes liées aux sols argileux ou meubles. Ces informations sont indispensables pour adapter les couches granulaires et les enrobés poreaux ou enrobés drainants.

Contraintes techniques et environnementales ⚙️🌍

La conception doit également intégrer des contraintes pratiques et environnementales : accès chantier, circulation, compatibilité avec les réseaux existants, protection des sols et de la biodiversité. La chaussée drainante doit être conçue pour résister au trafic prévu tout en assurant une infiltration efficace des eaux pluviales.

Normes et guides de conception 📚

Enfin, la chaussée réservoir doit respecter les normes et guides techniques en vigueur : CCTG, fascicule 70, guides de bonnes pratiques pour les chaussées drainantes et recommandations sur l’emploi des enrobés drainants. Ces références garantissent la conformité réglementaire et facilitent la réception des travaux par les collectivités ou aménageurs.

Composition et matériaux utilisés pour une chaussée réservoir 🏗️

Pour concevoir une chaussée réservoir performante, le choix des matériaux et de la composition des couches est déterminant. Chaque élément joue un rôle précis dans la gestion des eaux pluviales et la durabilité de l’ouvrage.

Couche de roulement perméable 🛣️

La couche de roulement est la première ligne de filtration. Elle peut être réalisée avec des enrobés drainants, des dalles poreuses ou des pavés à joints élargis. Ces solutions assurent une infiltration rapide des eaux pluviales, tout en offrant une résistance adaptée au trafic prévu. L’objectif est de combiner sécurité, confort de roulement et performance hydraulique.

Couche réservoir ⛏️

Sous la couche de roulement, la couche réservoir est constituée de granulats concassés calibrés. Elle stocke temporairement les eaux pluviales, leur permettant de s’infiltrer progressivement dans le sol. Sa granulométrie est choisie pour maximiser la porosité tout en maintenant la stabilité mécanique de la chaussée.

Géotextiles et séparation 🧵

Des géotextiles sont intégrés pour assurer la séparation des couches, filtrer les particules fines et éviter toute contamination du réservoir granulaires. Ils prolongent la durée de vie de la chaussée drainante et facilitent son entretien.

Structures de drainage et exutoires 🌊

Selon la configuration du site, des structures de drainage et des exutoires peuvent être ajoutés pour sécuriser l’évacuation des surplus d’eaux pluviales. Ces dispositifs complètent la chaussée réservoir et garantissent un fonctionnement efficace même lors de fortes pluies.

💡 En combinant enrobés poreux, granulats adaptés et systèmes de drainage intelligents, la chaussée réservoir devient un outil durable pour la gestion des eaux pluviales, tout en conservant la fonctionnalité et la sécurité des voiries.

Chaussée réservoir: deux approches pour gérer les eaux pluviales

Pour optimiser l’infiltration et la gestion des eaux pluviales, deux grandes solutions existent : l’une utilise des enrobés poreux associés à une couche d’aveuglement poreuse, l’autre s’appuie sur des enrobés « classiques » avec un système de drainage adapté. Découvrons successivement ces deux types et leurs caractéristiques.

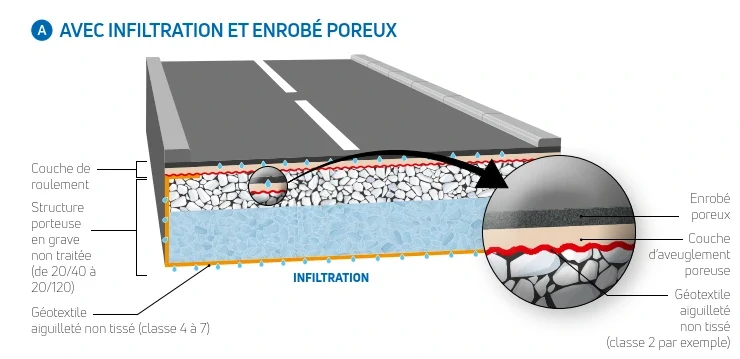

Chaussée réservoir avec enrobé poreux

Imaginez une route qui boit l’eau de pluie comme une éponge : c’est exactement le principe de l’enrobé poreux. Cette chaussée est conçue pour laisser l’eau passer directement à travers la surface, tout en supportant le trafic.

Composition typique :

- Couche de roulement : enrobé poreux perméable, pour que l’eau puisse s’infiltrer.

- Couche d’aveuglement poreuse : joue le rôle de “tampon protecteur”, elle assure une transition uniforme et protège la structure réservoir.

- Structure porteuse : granulats concassés non traités (20/40 à 20/120), qui stockent temporairement l’eau et supportent le poids des véhicules.

- Géotextile aiguilleté non tissé (classe 4 à 7) : sépare et filtre les matériaux, évitant tout mélange indésirable.

Comment ça marche ?

L’eau traverse l’enrobé poreux, glisse doucement à travers la couche d’aveuglement, puis rejoint la structure porteuse. Et hop ! Une partie s’infiltre directement dans le sol naturel, contribuant à la recharge de la nappe.

✅ Avantages : infiltration directe, réduction du ruissellement, confort de roulement.

⚠️ À surveiller : sensible à l’encrassement, un entretien régulier est nécessaire.

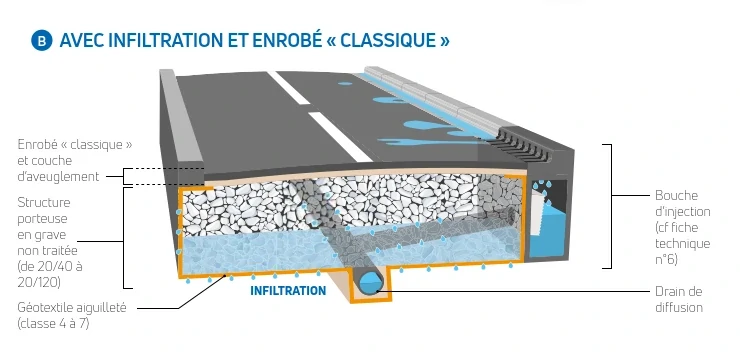

Chaussée réservoir avec enrobé « classique »

Parfois, on ne peut pas utiliser d’enrobé poreux. Pas de panique : la chaussée classique peut aussi devenir drainante grâce à une petite astuce ingénieuse ! Ici, l’eau est guidée vers des drains plutôt que de passer à travers la route.

Composition typique :

- Couche de roulement : enrobé classique, solide mais imperméable.

- Couche d’aveuglement : protège la structure porteuse et prépare le terrain pour l’infiltration contrôlée.

- Structure porteuse : granulats concassés non traités (20/40 à 20/120).

- Géotextile aiguilleté diffusion (classe 4 à 7) pour séparer et filtrer les matériaux.

- Drain et bouche d’injection : collecte et évacue les eaux vers le réseau ou la structure réservoir (cf. fiche technique n°6).

Comment ça marche ?

L’eau ne peut pas traverser l’enrobé classique. Elle est canalisée par des drains, qui l’acheminent vers la structure réservoir ou le réseau de gestion des eaux pluviales. Une façon pratique de transformer une chaussée traditionnelle en chaussée drainante !

✅ Avantages : compatible avec tous types d’enrobés, infiltration contrôlée via drains.

⚠️ À surveiller : nécessite un réseau de drainage bien conçu et entretenu.

Avantages et limites de la chaussee reservoir 🌿💧

La chaussée réservoir s’impose de plus en plus comme une solution efficace pour la gestion des eaux pluviales, offrant des bénéfices notables pour les collectivités et aménageurs. Cependant, comme tout ouvrage technique, elle présente aussi certaines limites.

Avantages principaux ✅

- Gestion durable des eaux pluviales : La chaussée drainante permet de stocker temporairement les eaux issues des précipitations et de les restituer progressivement au sol, limitant ainsi le risque de surcharge des réseaux.

- Limitation du ruissellement et prévention des inondations : En réduisant la vitesse et le volume du ruissellement, elle participe activement à la protection des zones urbaines et sensibles.

- Contribution à la recharge de la nappe : L’infiltration maîtrisée favorise le maintien de la ressource en eau souterraine, un atout écologique majeur.

- Intégration dans des projets d’aménagement durable : Les enrobés poreux et chaussées réservoir trouvent naturellement leur place dans les ZAC, écoquartiers ou zones commerciales soucieuses de performance environnementale.

Limites et contraintes d’une chaussée réservoir ⚠️

- Sensibilité à l’encrassement : Les pores et joints peuvent se colmater avec le temps, nécessitant un entretien régulier pour conserver l’efficacité hydraulique.

- Limitation au trafic : Cette technique est adaptée aux trafics légers à moyens. Elle n’est pas conçue pour des routes nationales ou des voies à fort tonnage, où la résistance mécanique serait insuffisante.

💡 En résumé, la chaussée réservoir constitue un excellent compromis entre performance hydraulique, durabilité et intégration paysagère, à condition de respecter les contraintes d’entretien et de trafic.

Entretien et pérennité d’une chaussée réservoir 🛠️💧

Pour garantir la performance à long terme d’une chaussée réservoir, il est essentiel de mettre en place un suivi rigoureux et un plan d’entretien adapté :

- Nettoyage régulier : L’usage de balayeuses, aspirateurs ou hydrocurage permet de maintenir la perméabilité des enrobés drainants et d’éviter l’encrassement des joints ou des pavés poreux.

- Surveillance de la perméabilité : Des contrôles périodiques doivent être réalisés pour vérifier l’efficacité des couches perméables et détecter toute obstruction éventuelle.

- Plan de maintenance intégré au DCE : La maintenance préventive doit être planifiée dès la conception, avec des fréquences adaptées au trafic et aux conditions environnementales.

💡 Un entretien régulier et structuré est la clé pour assurer la durabilité et la fonctionnalité hydraulique de la chaussée, tout en minimisant les coûts sur le long terme.