La paroi berlinoise est un ouvrage de soutènement très répandu en milieu urbain, en tranchées techniques et en fouilles profondes. Elle offre une solution souple et économique, en provisoire comme en définitif, pour stabiliser des terrains hétérogènes ou sensibles.

Cet article détaille :

- Qu’est-ce qu’une paroi berlinoise ?

- Comment se déroule sa réalisation ? (matériaux, matériel, phasage, clouage, béton projeté)

- Comment dimensionner une paroi berlinoise ? (mission géotechnique G2 PRO et G3, normes)

Qu’est-ce qu’une paroi berlinoise ?

La paroi berlinoise est un ouvrage de soutènement conçu pour stabiliser les terrains lors de fouilles en profondeur, que celles-ci soient réalisées en milieu urbain dense ou dans des zones plus ouvertes.

Sa structure repose sur un ensemble d’éléments complémentaires :

- des pieux ou micropieux verticaux, généralement réalisés à l’aide de profilés métalliques de type HEA ou HEB ou de tubes forés ;

- un parement en béton projeté ou en plaques préfabriquées, destiné à confiner les terres;

- un renforcement interne du sol assuré par des clous d’ancrage.

Selon la configuration du projet, cet ensemble peut être complété par des tirants ou liernes métalliques pour reprendre des efforts plus importants.

L’objectif principal de la paroi berlinoise est de permettre l’avancement sécurisé d’un terrassement, en retenant de manière progressive les terres et en limitant les déplacements du terrain environnant. Elle est souvent privilégiée dans des contextes où l’espace est réduit, notamment en ville, ou lorsque les sollicitations du sol nécessitent une solution souple et adaptable. La mise en œuvre par passes successives constitue l’un de ses grands atouts : le terrassement avance par niveaux, et chaque étape est suivie de la création des éléments de renforcement, ce qui permet une adaptation continue aux conditions du terrain.

On distingue deux grandes catégories de paroi berlinoise, en fonction de son rôle dans l’ouvrage final :

- La paroi berlinoise provisoire, qui accompagne un terrassement temporaire, par exemple lors de la pose de réseaux, de la création de tranchées techniques ou d’interventions ponctuelles.

Elle se caractérise par un parement non structurel dont la fonction est principalement de retenir les terres pendant la durée des travaux. - La paroi berlinoise définitive, qui reste intégrée dans l’ouvrage final, notamment pour les parkings enterrés, les soutènements pérennes, les trémies routières ou les bâtiments construits en limite de propriété.

Dans ce cas, l’ensemble parement–clouage répond à des normes strictes (NF EN, Eurocode 7) et assume un rôle structurel durable.

La paroi berlinoise est appréciée pour plusieurs raisons :

- Elle s’adapte efficacement aux terrains hétérogènes ou instables, y compris les sols sensibles aux variations hydriques.

- Sa faible emprise au sol la rend idéale dans les environnements urbains contraints.

- Elle permet de traiter des hauteurs importantes, souvent jusqu’à dix à douze mètres, tout en maintenant un bon contrôle des déformations.

- Sa réalisation progressive, par passes successives, facilite la gestion du chantier et permet une observation continue du comportement de l’ouvrage.

- Elle présente un coût global souvent inférieur à celui d’une paroi moulée ou d’une solution de soutènement plus rigide.

Comment réaliser une paroi berlinoise ?

La réalisation d’une paroi berlinoise suit une méthodologie précise qui permet d’assurer la stabilité des terres tout au long du terrassement. À partir des éléments techniques que tu m’as fournis, la mise en œuvre de cet ouvrage se déroule selon une succession d’opérations maîtrisées, depuis l’installation des éléments porteurs jusqu’à la projection du parement. La cohérence entre les micropieux, les clous, les treillis soudés et le système de drainage est essentielle pour garantir le bon comportement de l’ouvrage, que celui-ci soit provisoire ou définitif.

Matériaux constitutifs

Les matériaux utilisés dans une paroi berlinoise jouent un rôle déterminant dans sa capacité à résister aux pressions du terrain. Les micropieux verticaux assurent la reprise des charges principales, tandis que le clouage stabilise le massif en profondeur. Le parement en béton projeté confine les terres et transmet les efforts vers les éléments porteurs.

- Les micropieux verticaux présentent en général un diamètre compris entre 220 et 250 mm, pour des longueurs variant de 8 à 14 m selon la géologie. Ils sont le plus souvent associés à des profilés métalliques de type HEB ou HEA.

- Les clous sont dimensionnés pour renforcer le terrain en profondeur : un diamètre d’environ 110 mm, des longueurs comprises entre 7 et 10 m, et un scellement réalisé avec un coulis riche (environ 1 200 kg de ciment par m³), combiné à des armatures de type R38, R51 ou GEWI.

- Le béton projeté utilisé pour le parement présente généralement une classe de résistance C30/37, associée à une classe d’exposition XA2, et un ciment CEM III dosé autour de 350 kg/m³.

- Les treillis soudés, disposés en deux nappes, assurent la continuité mécanique du parement, avec parfois l’ajout d’une lierne métallique intégrée.

- Le drainage est indispensable pour évacuer les surpressions d’eau : il peut être assuré par des barbacanes combinées à des nappes géosynthétiques verticales ou diagonales, ou par des drains subhorizontaux selon les besoins du projet.

Chaque matériau contribue à la stabilité globale de la paroi berlinoise, en tenant compte des sollicitations du terrain, des contraintes hydrauliques et de la destination finale de l’ouvrage.

Matériel nécessaire

La mise en œuvre d’une paroi berlinoise nécessite des équipements spécifiques, adaptés aux travaux géotechniques et au béton projeté. Selon les informations de votre mémoire technique, les principaux matériels mobilisés sont les suivants :

- Des foreuses de type MC12, MC600 ou modèles équivalents, capables de réaliser des forages verticaux ou inclinés dans différents types de sols.

- Une centrale d’injection pneumatique à double bac, utilisée pour fabriquer et injecter le coulis de scellement des micropieux et des clous, avec une régularité indispensable au contrôle qualité.

- Une pompe à béton projeté, fonctionnant en voie sèche ou en voie humide, selon la technique retenue pour le parement.

- Un compresseur de grande capacité (environ 21 000 L), nécessaire au fonctionnement continu de la lance de projection.

- L’ensemble des outils de forage tels que tiges, tricônes et accessoires adaptés aux différents terrains rencontrés.

- Un système de recyclage destiné au fluide de perforation, garantissant un travail propre et maîtrisé.

- Des équipements de terrassement ou des nacelles permettant d’intervenir en sécurité au fur et à mesure de la réalisation des passes de terrassement.

L’utilisation de ces matériels, associée à une équipe spécialisée en fondations spéciales, permet de garantir une exécution fiable, conforme aux règles de l’art et compatible avec les exigences d’un projet de soutènement performant.

Phasage complet de réalisation

La construction d’une paroi berlinoise suit un enchaînement d’opérations rigoureusement ordonnées. Ce phasage permet de garantir la stabilité du terrain à chaque étape du terrassement, tout en assurant une progression sécurisée du chantier.

Étape 1 – Terrassement initial

Le chantier débute par un décapage des terres superficielles puis par un terrassement pleine masse jusqu’à atteindre la cote d’assise des micropieux. Lorsque des réseaux sont présents, un dévoiement préalable est réalisé afin de sécuriser la zone. Cette première phase conditionne l’implantation future des éléments verticaux et prépare le terrain à l’exécution des fondations spéciales.

Étape 2 – Exécution des micropieux verticaux

Les micropieux constituent la structure primaire de la paroi berlinoise. Leur réalisation se déroule selon une séquence précise :

- Implantation topographique des axes de forage.

- Forage du terrain, réalisé à la boue, à l’air comprimé ou au coulis, selon les caractéristiques géologiques.

- Descente et assemblage progressif des armatures.

- Scellement des micropieux par injection de coulis, garantissant leur portance et leur ancrage.

- Mise à la cote supérieure, notamment au niveau du futur chevêtre ou de la tête de micropieu.

Cette étape fixe les appuis principaux de l’ouvrage et conditionne son comportement structurel.

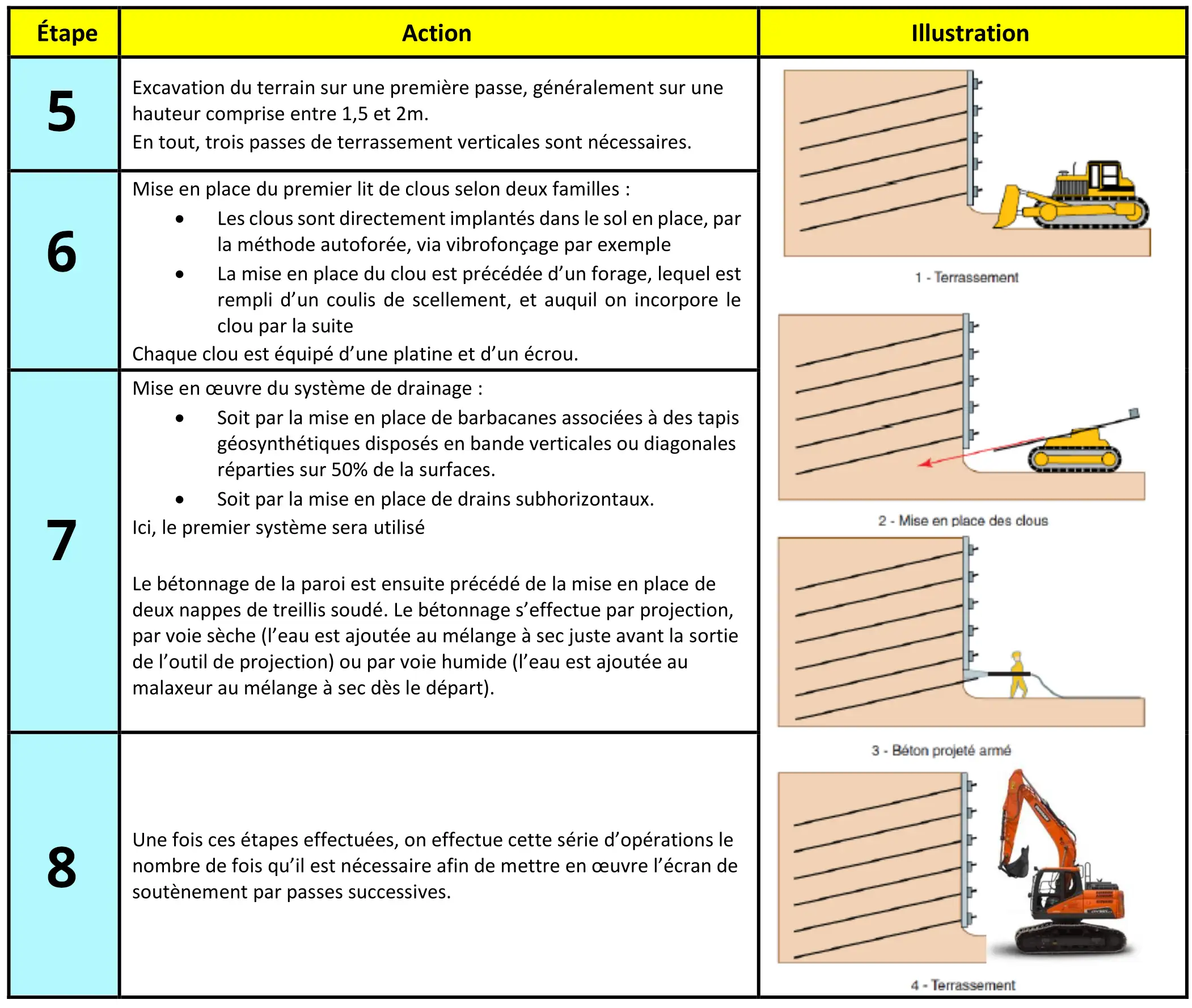

Étape 3 – Terrassement par passes successives

Le terrassement s’effectue ensuite par passes verticales d’environ 1,5 à 2 mètres. Trois passes sont généralement nécessaires, mais leur nombre peut varier selon la hauteur de la fouille. Ce terrassement progressif permet à la paroi de travailler au fur et à mesure de sa réalisation, tout en limitant les déplacements du terrain en place. Cette méthode par étapes est l’un des fondements du fonctionnement d’une paroi berlinoise.

Étape 4 – Clouage

À chaque nouvelle passe de terrassement, les clous sont mis en œuvre pour stabiliser le massif derrière la paroi. Selon la technique retenue, ils peuvent être autoforés ou installés après un forage préalable. Leur scellement s’effectue par injection de coulis. Une platine et un écrou sont posés pour assurer la liaison mécanique avec le parement. À chaque étape, l’implantation et l’inclinaison des clous sont vérifiées, garantissant la conformité du clouage avec les études d’exécution.

Étape 5 – Drainage

Pour éviter toute montée de pression interstitielle et assurer le bon fonctionnement du soutènement, un système de drainage est mis en place. Il peut s’agir de barbacanes associées à des nappes géosynthétiques couvrant environ 50 % de la surface, ou de drains subhorizontaux implantés sur la profondeur voulue. Le choix dépend de la géologie et du comportement hydrique du terrain.

Étape 6 – Pose des treillis soudés et liernes

Deux nappes de treillis soudés sont installées sur la paroi, parfois complétées par une lierne métallique intégrée. Elles assurent la cohésion du parement et permettent la transmission homogène des efforts vers les clous et les micropieux. Cette étape précède immédiatement le béton projeté.

Étape 7 – Béton projeté

La projection du béton constitue le parement de la paroi berlinoise. Elle peut être réalisée en voie sèche — l’eau étant ajoutée à la lance — ou en voie humide. Le béton est appliqué en couches successives jusqu’à obtenir l’épaisseur désirée. La finition peut rester brute de projection ou recevoir un traitement esthétique, selon les attentes du maître d’ouvrage.

Étape 8 – Contrôles qualité

Tout au long du chantier, des contrôles internes et externes assurent la conformité des travaux :

- Vérification constante de la densité et de la viscosité du coulis.

- Essais en compression sur le béton projeté et sur les coulis tous les 100 m³.

- Essais sur ancrages conformément à la norme NF P 94-262.

- Suivi des fiches de forage et de l’ensemble des contrôles de chantier.

Ces vérifications garantissent la qualité de l’ouvrage, sa durabilité et sa sécurité.

Comment dimensionner une paroi berlinoise ?

Le dimensionnement d’une paroi berlinoise s’appuie sur une démarche géotechnique structurée conforme à la norme NF P 94-500. Les missions G2 et G3 y occupent un rôle central : la première définit les paramètres de calcul et les principes de dimensionnement, tandis que la seconde valide les choix techniques et fixe les plans d’exécution finaux. La précision du modèle géotechnique, la maîtrise des pressions du terrain, l’analyse des déformations attendues et la prise en compte des conditions hydrauliques sont autant de points essentiels pour assurer la performance de l’ouvrage de soutènement.

Mission G2 PRO : définir le dimensionnement

La mission G2 PRO constitue l’étape clé dans la conception d’une paroi berlinoise. Elle établit le modèle géotechnique qui servira à calculer la stabilité de l’ouvrage et à définir les caractéristiques des micropieux, du clouage et du parement.

Elle commence par la construction du modèle géotechnique de calcul, intégrant la stratigraphie, les paramètres mécaniques des sols, les pressions des terres, ainsi que le niveau et les variations de la nappe. Ce modèle permet ensuite d’étudier la stabilité de la paroi aux états limites ultimes et de service. Sont analysées les pressions actives et passives, les efforts transmis aux micropieux et aux clous, la sollicitation du parement, ainsi que les risques de glissement, de basculement ou de poinçonnement.

Le dimensionnement porte ensuite sur plusieurs paramètres déterminants :

- la longueur et le diamètre des micropieux, généralement compris entre 8 et 14 mètres selon votre document ;

- l’espacement des profilés métalliques, qui se situe le plus souvent entre 0,80 m et 1,50 m ; la longueur, le diamètre et le pas des clous, avec des valeurs courantes autour de 7 à 10 m et un maillage d’environ 1,5 m par 1,5 m ;

- ou encore l’épaisseur du parement en béton projeté, comprise entre 150 et 200 mm.

La vérification du drainage et des pressions hydrostatiques constitue également un élément central, notamment pour éviter les surpressions à l’arrière de la paroi.

La mission G2 PRO s’appuie sur un ensemble de normes techniques, dont celles mentionnées dans votre document : la NF EN 14487, relative au béton projeté ; la NF EN 14490, dédiée au clouage des sols ; ainsi que l’Eurocode 7 et sa transcription en NF P 94-262, qui encadrent le comportement géotechnique des ouvrages.

Mission G3 : études d’exécution

Une fois le dimensionnement établi, la mission G3 prend le relais pour convertir les principes théoriques en plans d’exécution détaillés. Elle produit la note de calcul définitive, qui valide toutes les dimensions et vérifications, et élabore les plans nécessaires à la mise en œuvre des micropieux, du clouage et du parement.

La mission G3 intègre également la méthode observationnelle, indispensable pour les ouvrages de soutènement réalisés en passes successives comme une paroi berlinoise. Elle prévoit la mise en place de cibles ou d’instruments de suivi permettant de mesurer les déformations de la paroi durant son exécution. Ces mesures servent à confirmer le comportement prévu par le calcul ou, si nécessaire, à adapter certains paramètres en temps réel, notamment la longueur des clous, la densité du drainage ou le phasage du terrassement.

Cette mission valide en définitive la faisabilité technique de l’ouvrage et sécurise sa mise en œuvre, en s’assurant que chaque étape puisse être réalisée conformément aux exigences géotechniques, structurelles et réglementaires.